A história da Segunda Guerra Mundial parece terminar com o fim dos campos de concentração e a queda do regime nazista. Que as bombas atômicas foram o epílogo necessário (com ou sem aspas) para a paz. Que Hiroshima e Nagasaki foram arrasadas, houve perdas humanas, mas elas não sofreram. Essa é a imagem padrão… que está longe da realidade.

Na primavera de 1995, eu estava cursando o terceiro ano de jornalismo na Universidade de Málaga. Manu Leguineche, talvez o mais brilhante repórter internacional espanhol do século XX, juntamente com Manuel Chaves Nogales, deu uma palestra e eu fui atrás dele para perguntar sobre o Japão. Eu estava lendo naqueles dias Los años de la infamia e ele recomendou que eu fosse a Hiroshima; em 6 de agosto, há três décadas, foi o 50º aniversário do lançamento da bomba atômica.

Essa cobertura, que escrevi para a seção internacional do Diario 16, mudou minha vida profissional. Fiquei impressionado com a falta de rancor dos hibakusha, que etimologicamente significa “pessoas bombardeadas”. Escutei suas vozes, aqueles testemunhos que explicavam o momento da explosão e como isso os afetou. Eram rostos tristes, mas não vi ódio.

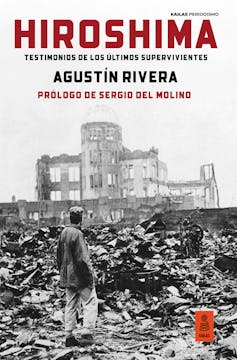

Em 2023, publiquei Hiroshima: testemunhos dos últimos sobreviventes. Agora, em 2025, em uma nova edição com um prefácio de Sergio del Molino (Prêmio Alfaguara 2024) e um epílogo com a cobertura em Oslo do Prêmio Nobel da Paz para a organização japonesa Nihon Hidankyo, composto por hibakusha, reivindico o valor das testemunhas, do fator humano, de conhecer a vida das pessoas que sofreram.

O estigma

Quantos hibakusha ainda estão vivos? Pela primeira vez, há menos de 100.000: 99.130 pessoas. Sua idade média é de 86,13 anos, de acordo com dados divulgados em julho passado pelo Ministério do Bem-Estar Social do Japão.

Embora esse número possa parecer grande, não é bem assim quando vários fatores são levados em conta. Por um lado, muitos têm problemas mentais – demência ou Alzheimer – e não conseguem falar sobre suas experiências. Por outro lado, a grande maioria não quer falar sobre o momento da explosão e nem mesmo seus amigos mais próximos sabem que eles são hibakusha. Eles não contaram porque teriam sofrido um estigma se reconhecessem que eram sobreviventes. Além disso, contar dificultava a obtenção de emprego, parceiros e filhos, por medo de que seus filhos nascessem com algum tipo de sequela física. Ainda assim, poucas pessoas querem falar sobre sua experiência.

É por isso que o testemunho de pessoas como Takako Gokan é digno de nota. Quarenta anos após a explosão atômica, ela estava com Sekiko, sua filha, em um banho termal japonês quando percebeu que as pessoas olhavam para as queimaduras que ela tinha nos braços, na barriga e nas pernas. Sekiko rapidamente a cobriu com uma toalha. Embora agora estivesse a salvo de olhares e comentários, Takako decidiu então que não esconderia o fato de que era uma sobrevivente. “As crianças podem ser cruéis”, Takako me disse, relembrando sua infância. “Algumas não entendiam como eu podia estar bem se meus pais estavam mortos. Ser órfão era mal visto.

Passado e futuro da bomba

O testemunho dos hibakusha é fundamental para entender, 80 anos após o bombardeio de Hiroshima, o que aconteceu naquele dia de agosto às 8h15.

O avião Enola Gay lançou a Little Boy, a bomba que causou a morte imediata de 70.000 pessoas, um número que subiu para 140.000 no final daquele ano. Até aquele momento, Hiroshima tinha uma população de 245.000 pessoas e sua vida cotidiana era normal. Os efeitos da radiação, a chamada chuva negra, começaram a ser sentidos a partir da mesma tarde.

Nagasaki, a grande cidade esquecida, foi a destinatária da segunda bomba atômica, mas não foi a primeira candidata depois de Hiroshima; Kokura seria o destino original. Fat Man, como foi chamado o explosivo atômico, caiu de paraquedas, como se tivesse sido disparado por uma pistola silenciada, sem pressa, do avião americano chamado Bock’s Car até o alvo. A jornada infernal durou 47 segundos. A bomba falhou: explodiu quinhentos metros acima do solo e três quilômetros mais para o interior do que o planejado, em parte por causa do clima. Em Hiroshima, ela foi lançada sem paraquedas.

Antes de tudo isso, com uma população dizimada e depois que os EUA bombardearam Tóquio, o Japão estava prestes a se render. Mas, na época, a nação americana e a União Soviética estavam envolvidas em outra disputa. Na verdade, eles estavam dividindo o tabuleiro de xadrez geopolítico do pós-guerra.

As bombas atômicas não eram inevitáveis. Barton J. Bernstein, professor de história da Universidade de Stanford, observa que, com base nas memórias pós-guerra do almirante William Leahy e do general Dwight D. Eisenhower, entre outros, começaram a surgir dúvidas sobre seu uso na guerra:

Com o passar dos anos, os americanos ficaram sabendo que as bombas, de acordo com estimativas militares de alto nível feitas em junho e julho de 1945, provavelmente não teriam salvado meio milhão de vidas nas invasões, como Truman às vezes afirmava depois de Nagasaki, mas menos de 50.000.

O impacto dos dispositivos na vida das pessoas de Hiroshima e Nagasaki também não foi medido. Levou de cinco a dez anos para que o termo hibakusha começasse a ser ouvido. A imprensa não publicou muitas informações sobre eles, portanto, o público não sabia muito sobre o que havia acontecido.

Até 1957, não havia apoio para os sobreviventes. As instruções ordenadas pelos EUA (que ocuparam o país do final da guerra até 1952) foram seguidas e o governo japonês também não deu muita atenção a eles. Agora eles têm direito a um check-up médico duas vezes por ano. Eles também recebiam apoio financeiro, dependendo do tipo de doença, entre 30.000 e 100.000 ienes mensais (algo entre R$ 1.100 e R$ 3.700).

Em 1967, o psiquiatra americano Robert Jau Lifton publicou Living Death: Hiroshima Survivors, um trabalho fundamental que investiga o aspecto mental daqueles que viveram para contar a história da bomba, um assunto que havia sido pouco abordado até então. Foi ele quem cunhou o termo que identifica o “entorpecimento psíquico” sofrido pelos hibakusha. Ele argumentou que o uso de bombas atômicas era desnecessário:

O Japão estava totalmente devastado. Havíamos bombardeado todas as principais cidades com armas convencionais. E, como você sabe, mais pessoas morreram nos ataques a Tóquio do que em Hiroshima. Na minha opinião, não foi necessário usar armas nucleares para acabar com a guerra.

O escritor japonês e ganhador do Prêmio Nobel Kenzaburo Oé, em Hiroshima Notebooks, diz: “Vi coisas em Hiroshima que tinham muito a ver com a pior humilhação, mas pela primeira vez em minha vida encontrei as pessoas mais dignas de lá.

Existem atualmente 4.000 ogivas nucleares na Terra prontas para serem lançadas. Essa é a grande ameaça à humanidade neste momento. Os hibakusha conhecem esse perigo melhor do que ninguém. E é doloroso para eles se lembrarem disso. A segunda e a terceira gerações de sobreviventes, os filhos e netos de Hiroshima, estão levando adiante o bastão dos mais velhos e alertando sobre isso.

É por isso que vale a pena lembrar a cultura que molda claramente a identidade das duas cidades bombardeadas, que agora se tornaram emblemas do pacifismo internacional. Como está escrito no monumento no Parque da Paz de Hiroshima: “Não repetiremos o erro”.