Elas estavam grávidas. Algumas eram prisioneiras. Outras eram as mais pobres entre os pobres, esquecidas na morte como na vida. Mas a dissecação e a representação de seus corpos tornaram-se a base do ensino da anatomia.

Nas páginas dos livros didáticos de anatomia encontram-se figuras desnudadas, não apenas da pele, mas também da identidade. O infame atlas da era nazista de Eduard Pernkopf contém desenhos requintados e hiper-realistas criados a partir dos corpos de prisioneiros políticos executados sob o regime de Hitler.

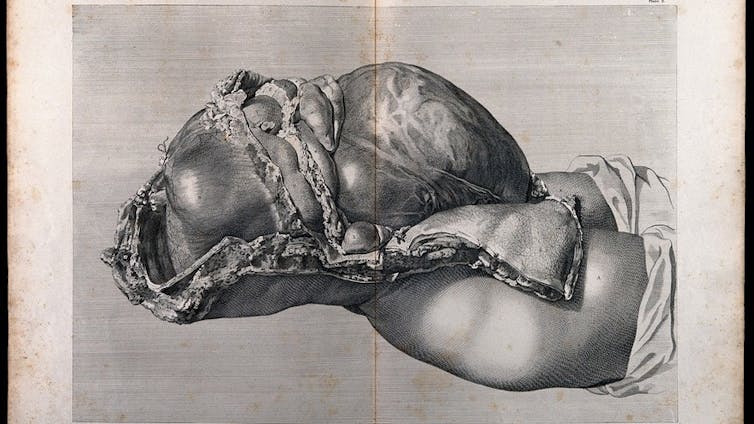

O célebre livro de William Hunter, The Gravid Uterus (1774), mostra mulheres grávidas dissecadas com distanciamento clínico, seus úteros inchados expostos. Mas quem eram essas mulheres? Como elas foram parar na mesa de dissecação? E, fundamentalmente, elas deram consentimento? Isso é algo raramente considerado por educadores, estudantes e pelo público em geral.

Hoje, a doação de corpos é regida por leis e ética claras. No Reino Unido, a Lei de Tecidos Humanos de 2004 (2006 na Escócia) exige consentimento informado e pessoal para investigação anatômica, além de consentimento adicional para a produção de imagens.

Serviços anuais de memorial e ação de graças também homenageiam os doadores, e aqueles que estudam anatomia são ensinados a tratar os cadáveres com a mesma dignidade que ofereceriam aos vivos — o primeiro paciente do futuro médico, embora silencioso.

Mas as ilustrações anatômicas históricas, ainda em uso na educação e na medicina, foram produzidas muito antes de tais salvaguardas existirem. A maioria dos textos e imagens apresenta pessoas que nunca deram permissão para serem dissecadas, muito menos retratadas para a eternidade. Devemos continuar usando essas imagens? Isso nos torna cúmplices de uma longa história de exploração médica?

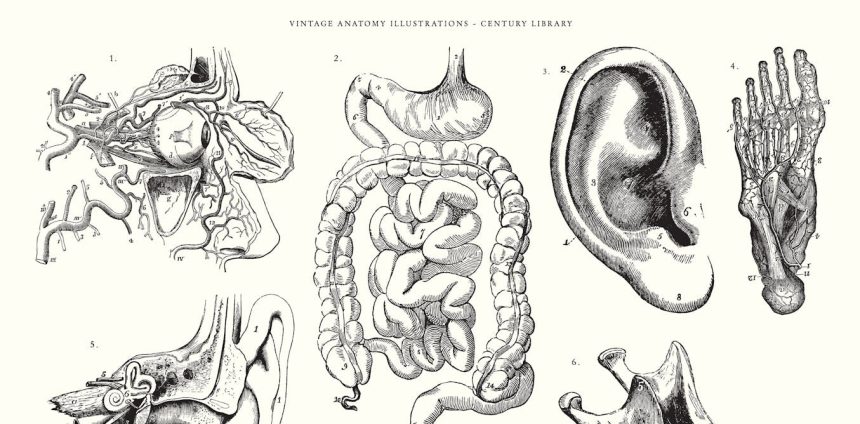

A ilustração anatômica e, portanto, a história dos povos retratados, refletem as atitudes legais e culturais em relação à dissecação na época. As primeiras dissecações humanas registradas ocorreram por volta de 300 a.C. em Alexandria, no Egito. No século II, Galeno, um médico grego, dissecou animais e tratou gladiadores, estabelecendo as bases para o entendimento anatômico na Europa por mais de mil anos.

Na Europa medieval, a dissecação era rara e altamente ritualizada, servindo frequentemente a fins teológicos, e não científicos. No Renascimento, a anatomia começou a assumir sua forma moderna. Leonardo da Vinci realizou dissecações detalhadas, produzindo centenas de desenhos que combinavam precisão anatômica com brilhantismo artístico. No entanto, ele também não estava acima de métodos questionáveis, supostamente obtendo corpos por meio de acordos informais com hospitais e carrascos. A identidade de seus sujeitos permanece desconhecida.

Em 1543, Andreas Vesalius publicou De Humani Corporis Fabrica, desafiando séculos de erros galênicos com evidências visuais de dissecações. Seus cadáveres, no entanto, eram idealizados, musculosos, geralmente brancos e provavelmente masculinos.

Em uma imagem, um corpo segura sua própria pele para revelar sua musculatura, assim como o apóstolo São Bartolomeu em seu martírio. Nunca antes um texto anatômico havia sido tão ricamente ilustrado. As imagens eram inovadoras, mas romantizavam a morte e desumanizavam os mortos.

Com o tempo, o realismo anatômico tornou-se o objetivo. Nos séculos XVII e XVIII, anatomistas holandeses e britânicos como Govard Bidloo e William Hunter adotaram detalhes implacáveis — retratando a morbidez do cadáver, mostrando a decomposição, incisões muitas vezes violentas e as ferramentas de dissecação.

A obra de Hunter, The Gravid Uterus, tinha como objetivo transformar a obstetrícia por meio do realismo. Mas ela se baseava em 14 corpos de mulheres grávidas cujas origens permanecem eticamente questionáveis.

Como ele os obteve? Embora a Lei do Assassinato de 1752 permitisse a anatomização de assassinos executados, apenas alguns corpos estavam legalmente disponíveis dessa forma, insuficientes para a demanda. Entre 1752 e 1776, apenas quatro cadáveres foram obtidos sob a lei em Londres.

Na época, a proporção de mulheres que morriam no parto também era baixa, cerca de 1,4%. A probabilidade de os espécimes de Hunter terem sido obtidos legalmente é pequena. É mais provável que tenham sido adquiridos através do roubo de cadáveres, uma prática comum, mas ilegal. Suas identidades nunca foram registradas. Suas imagens perduram.

Ladrões de túmulos ou “homens da ressurreição” ajudaram a atender à crescente demanda por cadáveres — impulsionada pela expansão da educação médica e pelas restrições legais ao fornecimento — visando os pobres: aqueles enterrados em sepulturas rasas, recentes ou sem identificação nas margens dos cemitérios. As pessoas mais ricas podiam proteger seus mortos em cemitérios fechados, patrulhados por guardas pagos, com caixões protegidos por gaiolas de ferro ou em criptas de pedra.

Os ricos podiam comprar segurança mesmo na morte. Os pobres ficavam expostos, não porque não tivessem valor, mas porque não tinham poder.

A Lei de Anatomia de 1832 coibiu a profanação de túmulos, mas consolidou a injustiça. Os corpos institucionalizados não reclamados tornaram-se o novo fornecimento legal, aqueles provenientes de casas de trabalho, asilos, prisões e hospitais.

Até a Lei de Anatomia de 1984 e, mais definitivamente, a Lei de Tecidos Humanos de 2004, o consentimento informado não era necessário. Sejamos claros: os corpos na maioria das imagens anatômicas não eram voluntários. Eram pobres, criminalizados e marginalizados — aqueles que já sofriam mais em vida.

O exemplo mais extremo e moderno é o Atlas de Anatomia Humana Topográfica e Aplicada, de Pernkopf. Amplamente considerado um dos textos anatômicos mais detalhados e visualmente impressionantes, particularmente em sua representação dos nervos periféricos, é o mais problemático do ponto de vista ético.

O atlas foi criado durante o regime nazista, com pelo menos 1.300 corpos de prisioneiros judeus, ciganos, indivíduos queer e dissidentes políticos, muitos dos quais foram executados na prisão da Gestapo em Viena.

Apesar de suas origens em atrocidades médicas, o atlas permaneceu em circulação até a década de 1990. Mesmo décadas depois, sua influência persiste. Um estudo de 2019 descobriu que 13% dos neurocirurgiões ainda usam o atlas.

Alguns defendem seu uso contínuo, citando sua precisão anatômica, especialmente em cirurgias neurológicas complexas, desde que sua história sombria seja reconhecida. Outros argumentam que qualquer benefício clínico é superado pelo custo ético, e que o uso contínuo implica o endosso de suas origens.

Esforços em andamento

Mas Pernkopf é apenas o exemplo mais perigoso. Em muitas imagens históricas, surge a mesma questão fundamental: o conhecimento médico baseado na exploração pode ser totalmente separado dela?

Não existe uma solução única, mas há esforços em andamento. Alguns educadores estão adicionando contexto em palestras, notas de rodapé e materiais didáticos, dedicando tempo para ensinar a história, reconhecendo quem provavelmente foi retratado e em que circunstâncias.

Ilustradores médicos estão criando novas imagens com base no consentimento informado e nas diretrizes modernas, em parte também para criar uma representação diversificada em termos de história da população, gênero, tipo físico e capacidade. Instituições estão digitalizando e catalogando coleções antigas com notas históricas adequadas, para que não sejam usadas de forma acrítica.

Mas esses esforços são fragmentados. Não há padrões ou regulamentos universais sobre as imagens anatômicas históricas, ficando fora da alçada até mesmo do órgão regulador mais rigoroso. Enquanto isso, essas ilustrações circulam livremente online, em livros didáticos e até mesmo nas redes sociais, desprovidas de contexto e separadas de suas origens.

E assim, as mesmas injustiças correm o risco de se perpetuar silenciosamente. Devemos começar por fazer perguntas melhores: quem está representado nas imagens anatômicas hoje? Quais corpos estão faltando? E quais histórias nunca foram contadas?

A curto prazo, precisamos de uma pesquisa clara sobre a proveniência, rotulagem e transparência em torno das ilustrações históricas. Professores, editores e editoras devem reconhecer as fontes dessas imagens, mesmo que desconhecidas.

A longo prazo, devemos investir na criação de novas bibliotecas anatômicas inclusivas que reflitam toda a diversidade dos corpos humanos, em todas as identidades de gênero, origens raciais, deficiências e fases da vida. Com fontes éticas e consentimento claro, podemos criar materiais que respeitem tanto os vivos quanto os mortos.

As pessoas nessas ilustrações, silenciosas, anônimas e dissecadas, nunca foram convidadas a nos ensinar. Mas elas o fizeram e agora é nossa responsabilidade perguntar: que tipo de legado estamos criando em troca?

Se queremos que a medicina seja ética, inclusiva e justa, isso começa com as próprias imagens com as quais aprendemos. É hora de olhar novamente para os corpos por trás dos desenhos. E, desta vez, vê-los de verdade.