Em 23 de julho último, o encarregado de negócios e representante oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, reuniu-se com o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, e o vice-presidente, Fernando Azevedo, para manifestar o interesse do seu país em possíveis acordo com o setor mineral brasileiro, principalmente com relação a minerais críticos e estratégicos.

O tema foi abordado aqui no The Conversation Brasil pelos professores João Stacciarini (UFG) e Ricardo Assis Gonçalves (UEG). Apesar disso, historicamente a comunidade científica brasileira em grande parte se manteve alheia à recorrente ameaça dos EUA às nossas reservas minerais.

A primeira investida em grande escala dos EUA neste setor se deu no turbulento caso das areias monazíticas – ricas em urânio, tório e outros elementos radioativos pesados – nos anos 1940-1950. O objeto da cobiça americana era outro, mas o espírito imperialista é o mesmo. Na substituição da monazita pelo nióbio e terras raras, só mudamos de posição na tabela periódica. No jogo político, elas são idênticas, com os EUA pretendendo depenar os recursos minerais brasileiros.

Essa agressão teve como consequência um ponto de inflexão na política científica nacional, especialmente na área nuclear, como bem relatam Olympio Guilherme (O Brasil na era atômica, 1957), Dagoberto Salles (Energia atômica: um inquérito que abalou o Brasil, 1958), Carlos A. Girotti (Estado Nuclear do Brasil, 1984) e Paulo Marques (Sofismas nucleares: o jogo das trapaças na política nuclear brasileira, 1992).

O descompasso da ciência nacional

A demanda americana pela monazita nos anos 1940 tinha como objetivo a obtenção de urânio a partir do bombardeamento do tório com nêutrons. Aparentemente, aqui no Brasil não se tinha conhecimento dessa possibilidade.

Hoje, o interesse dos EUA é a obtenção de minerais estratégicos para a produção de artefatos de alta tecnologia. Neste caso, a comunidade científica brasileira conhece bem o contexto técnico-científico. Mas cabe a questão: mesmo conhecendo o contexto técnico-científico, estão nossos cientistas e engenheiros empenhados no desenvolvimento em larga escala do aproveitamento desses recursos minerais?

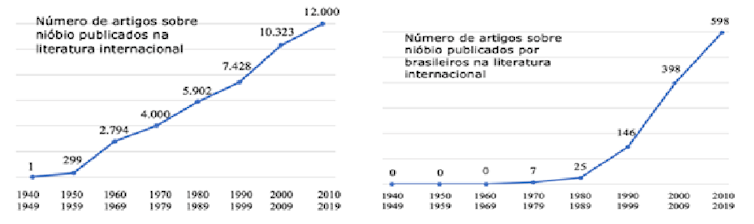

Comecemos com o nióbio, com cerca de 90% das reservas globais conhecidas no Brasil. Levantamento no banco de dados de estudos científicos Web of Science (WoS) mostra que o número de artigos na literatura internacional a respeito do nióbio cresceu linearmente a partir de 1950. Levando em conta apenas artigos com a participação de cientistas brasileiros, o crescimento linear só começa a partir de 1980, mas com uma alta mais acentuada desde então.

É interessante observar que na área de semicondutores as publicações brasileiras seguem o padrão internacional. Ou seja, o crescimento na quantidade de artigos publicados sobre o assunto começou nos anos 1960, com um ponto de inflexão em 1980, tanto na literatura internacional quanto na literatura nacional. Neste caso, a diferença reside apenas na quantidade, o que é normal.

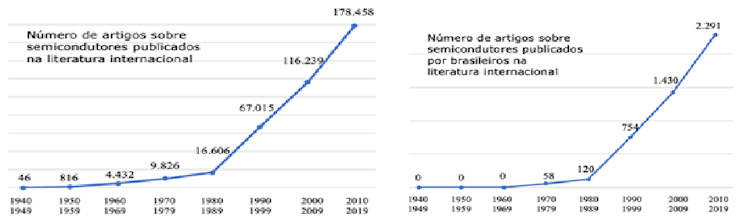

Esse descompasso entre o suposto “interesse estratégico nacional” e o investimento em pesquisa é notável em várias outras áreas da ciência e da tecnologia. Por exemplo, nos vangloriamos de nossos avanços em energias alternativas. Mas será que nossa comunidade científica, incluindo físicos e engenheiros, esteve envolvida, de modo relevante, nessa questão?

Tomemos como exemplo a energia solar, que deveria ser um de nossos carros-chefe nessa área, uma vez que o Brasil está entre os países com maiores incidências de radiação solar no planeta. O que vemos, porém, é que nossos sistema de ciência e tecnologia e ambiente industrial não foram capazes de colocar o Brasil entre os primeiros em quantidade de painéis solares instalados. De acordo com dados de 2024, o Brasil está na 6ª posição em capacidade total instalada no mundo, mas em termos de capacidade per capita, ocupa apenas 26ª posição.

Seria necessário um estudo bibliométrico e sociológico meticuloso para compreendermos esse estado de coisas. Quem participava ativamente da pesquisa em física nos anos 1970 sabe muito bem o preconceito que sofriam aqueles que se aventuravam na área da energia solar. O tema era considerado um “assunto menor”. Este preconceito pode ter tido como efeito o afastamento de mentes brilhantes desse campo de pesquisas.

O Brasil também apresenta outro fenômeno aparentemente paradoxal. Nossos físicos, químicos e engenheiros são bem-sucedidos quando trabalham em instituições estrangeiras (doutorado e pós-doutorado), mas quando voltam ao país raramente transformam seus conhecimentos em produtos industriais. Não conheço trabalho sociológico que aborde esse paradoxo. Excetuando Embraer, Embrapa e Petrobras, não há inovação tecnológica brasileira relevante que tenha resistido ao tempo. E esses três casos foram iniciativas estatais. O empresariado brasileiro parece ter pouca disposição em investir em inovação. O agronegócio brasileiro deve seu sucesso em grande parte às pesquisas básicas conduzidas pela estatal Embrapa.

O caso das terras raras

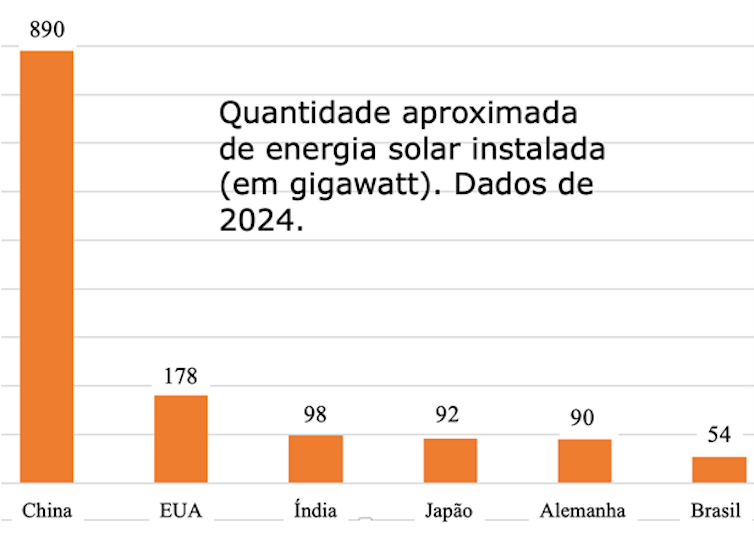

Vejamos então o caso das terras raras, cujas reservas naturais no Brasil são inferiores apenas às da China. Na tabela abaixo estão os principais produtos industriais manufaturados com esses elementos. Quando se observa a presença desses produtos em nosso cotidiano, não há necessidade de qualquer comentário para entender o interesse expresso pelo encarregado de negócios da Embaixada dos EUA.

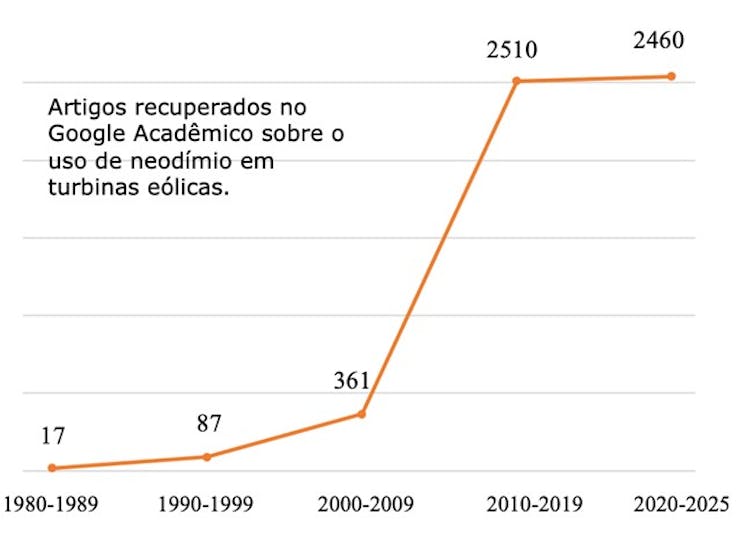

Chama a atenção nessa tabela a quantidade de produtos industriais que usam o neodímio. Cabe a pergunta: qual é a participação da comunidade científica brasileira nos estudos sobre esse elemento? Ficaria muito extenso discutir aqui todos os produtos, razão pela qual escolhi turbinas eólicas, um dos temas do momento.

Na literatura internacional, o tema surgiu nos anos 1980, e teve um salto vertiginoso na quantidade de artigos depois de 2010. O primeiro artigo de um brasileiro só apareceu em 2013. Na década 2010-2019 foram publicados 15 artigos em português, e de 2020 até o presente o Google Acadêmico recupera apenas seis artigos.

Esse resultado simboliza bem a escassa contribuição da comunidade científica brasileira em estudos aplicados a produtos industriais. Para um tema tão importante para a nossa matriz energética como a energia eólica, nossos pesquisadores produziram apenas 21 trabalhos de 1980 até hoje.

Sem um estudo detalhado não podemos saber onde está o nó górdio da questão. Certamente o desinteresse do nosso sistema industrial é um fator importante. Mas até que ponto esse desinteresse induz o desinteresse da comunidade científica, ou nosso recorrente preconceito em relação às pesquisas aplicadas implica em um sistema com pouquíssimo apoio financeiro?

Nos anos 1940-1970, políticos, militares e cientista perceberam a importância de um programa nacional para a ciência e a tecnologia. Uma parte desses setores viu ali a possibilidade da implantação de uma política nacional para o aproveitamento da energia nuclear. Outra parte esteve contrária a esse objetivo em função de diversos problemas vinculados à energia nuclear, sobretudo ambientais e risco de utilização militar.

Atualmente, no caso das terras raras, não há esse obstáculo para a implantação de uma politica nacional para o aproveitamento industrial desses minerais. Causa estranheza que no debate público dessa questão não tenha havido qualquer menção a iniciativas para a promoção desse tipo de pesquisa.