Durante séculos, a assistência social no Brasil esteve profundamente entrelaçada à religiosidade cristã. A prática da caridade, tradicionalmente associada à Igreja Católica, guiou a ação assistencialista desde o período colonial. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, esse modelo começou a assimilar uma lógica mais política, institucional e, posteriormente, profissionalizada.

Esse processo, conhecido como laicização da assistência social, não representou uma simples ruptura com o passado religioso, mas sim uma lenta e complexa transformação histórica, marcada por disputas ideológicas, mudanças institucionais e diferentes alianças entre Estado, Igreja e sociedade civil.

A influência da Igreja e o surgimento de uma política assistencial

A trajetória histórica da assistência social no Brasil revela raízes coloniais profundamente conectadas ao catolicismo. Hospitais, asilos e Santas Casas, quase sempre administrados por ordens religiosas, desempenharam durante séculos um papel essencial na provisão de cuidados aos pobres e doentes.

Após um período de forte influência da Action Française, um movimento católico de inspiração conservadora, setores da Igreja no Brasil começaram a se aproximar do marxismo, o que culminou no surgimento da Teologia da Libertação. Na virada dos anos 1960, essa nova corrente ampliou o escopo das ações pastorais e deu protagonismo às lutas sociais. Durante as décadas seguintes, parcerias com os movimentos sociais tornaram possível articular a assistência com demandas por direitos, consolidando a transição da caridade para a cidadania.

Assim, a assistência social percorreu um sinuoso caminho de secularização, que envolveu não apenas a transição de atores religiosos para estatais, mas também a construção de um campo autônomo de ação social fora do controle da Igreja e, e em parte, também da política ideológica. O valor moral da caridade cristã cedeu espaço a um ideal político e, mais tarde, técnico e burocrático. Essa passagem simbólica e institucional da caridade à política, e desta ao profissionalismo, preparou o terreno para o surgimento das Organizações Não Governamentais (ONGs), que iriam se afirmar como novos atores sociais nos anos 1980.

A emergência das ONGs e o novo ativismo

O termo Organização Não Governamental começou a circular no Brasil em 1986, durante o Encontro Nacional de Centros de Promoção Brasileiros, quando se discutiu a construção de uma identidade institucional para esse novo tipo de organização. A expressão já era conhecida no plano internacional desde 1945, quando apareceu em documentos do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.

A polissemia da noção de ONG – instituições privadas, sem fins lucrativos, atuando em nome do interesse público – permitiu a autoidentificação de organizações com motivações diversas, mas objetivos convergentes. Surgia assim um novo ator no campo da política social: nem estatal, nem religioso, mas profundamente influente.

Vale destacar que muitas das ONGs que lideraram esse processo de profissionalização do setor assistencial nasceram de experiências ligadas à Igreja. Um exemplo emblemático é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), criada em 1961 por inciativa de William Brown, um engenheiro católico, e Edmund Leising, um padre americano radicado no Brasil.

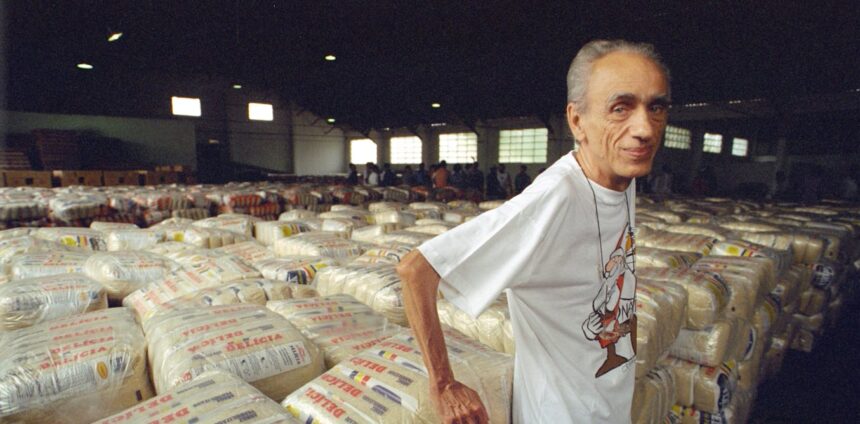

Outra organização importante que atuou como “modelo” desse incipiente campo institucional foi o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), fundado em 1981 por iniciativa de três ativistas que conviveram no exílio durante a ditadura e voltaram ao Brasil após a anistia: Herbert de Souza, o Betinho, que faria 90 anos em 2025, Carlos Afonso e Marcos Arruda. Em 1993, Betinho se notabilizaria pela campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que mobilizou o país para ajudar mais de 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea na época, viviam abaixo da linha da pobreza.

Após a década de 90, o Brasil vivenciou o crescimento de um modelo de ativismo menos ideológico e mais orientado à eficiência. Esse modelo foi protagonizado por muitas ONGs, que assumiram um papel central na intermediação entre Estado, mercado e sociedade civil.

As ONGs se institucionalizaram e se profissionalizaram: formalizaram sua estrutura jurídica, especializaram suas equipes e diversificaram suas fontes de financiamento. Muitas delas passaram a manter parcerias com agências internacionais, enquanto outras se aproximaram do setor privado, ampliando seu escopo de atuação.

Segundo o Ibase, os anos 1990 marcaram uma intensificação dos vínculos de cooperação internacional e um crescimento expressivo dessas ONGs voltadas para projetos sociais em áreas como meio ambiente, saúde, educação e direitos humanos.

O retrocesso recente e os desafios à laicização

Nas primeiras décadas do século XXI, o que temos acompanhado é uma ascensão de governos de extrema-direita ao redor do mundo, incluindo no Brasil. Esses movimentos têm trazido novos desafios à laicização da assistência social. A volta do discurso religioso como critério para definição de políticas públicas, o questionamento da ciência e o ataque às ONGs sinalizam uma tentativa de reencantamento do mundo público com base em valores morais conservadores.

A atuação de organizações da sociedade civil nas áreas de direitos humanos, meio ambiente e combate à pobreza passou a ser alvo de suspeitas e campanhas de deslegitimação. Em muitos casos, essas entidades sofrem acusações, sem evidências, de interferência ideológica ou de promover uma “agenda globalista”, num cenário de crescente polarização.

Uma história em movimento

A laicização da assistência social no Brasil não é um processo linear, tampouco irreversível. Trata-se de uma transformação longa, sujeita a recuos e avanços, e que reflete as disputas políticas e simbólicas em torno do papel do Estado, da religião e da sociedade civil na proteção dos mais vulneráveis.

O que se observa, contudo, é que a emergência das ONGs como atores centrais na política social brasileira, embora marcada por ambiguidades e contradições, representa o ponto alto de um processo iniciado dentro da Igreja, mas que se desenvolveu fora dela, com novos valores, novas instituições e novas formas de ação.

O futuro da assistência social laica dependerá, em grande medida, da capacidade da sociedade de preservar a autonomia desse campo frente às pressões morais, políticas e econômicas que o ameaçam.