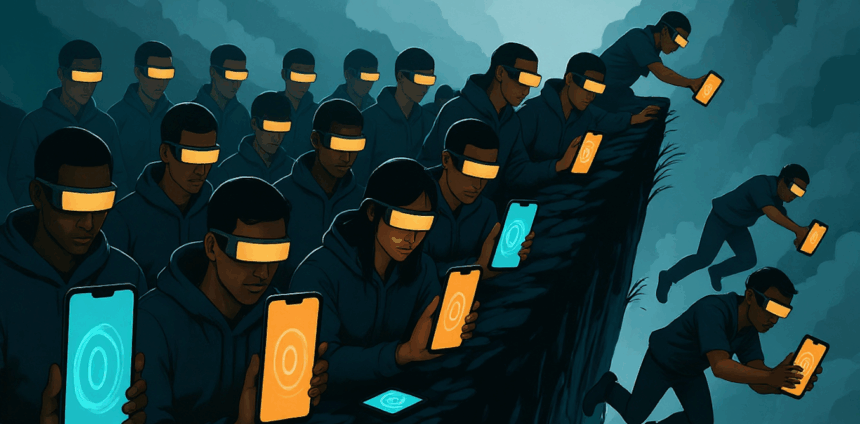

Em parceria com a revista FCW Cultura Científica, da Fundação Conrado Wessel, o The Conversation Brasil traz uma série de artigos sobre os impactos das redes sociais na sociedade. No texto abaixo, a pesquisadora Letícia Cesarino, coordenadora do Laboratório de Humanidades Digitais na Universidade Federal de Santa Catarina, analisa como as redes sociais transformam a política e a sociedade ao criar ambientes altamente personalizados e acelerados, baseados na lógica algorítmica. Os mundos digitalmente mediados favorecem a polarização, dificultam o consenso democrático e são tão diferentes entre si que um se torna o inverso do outro.

Quando pensamos em internet atualmente, muitas vezes nos esquecemos de que ela tem uma história – que poderia, inclusive, ter sido diferente. Entre a internet discada dos anos 1990 e a internet hiperconectada e cada vez mais automatizada que temos hoje, muita coisa mudou. O principal ponto de ruptura parece ter sido a crise de 2008, quando a “plataformização” do mundo digital e a banalização dos smartphones sacramentou um rompimento com o modo como recebíamos informação e percebíamos a “realidade” no mundo pré-digital. Algo que talvez só encontre precedente na revolução provocada pela invenção da prensa mecânica, entre os séculos 15 e 16.

Novos termos (como “pós-verdade”) e antigos recuperados (como “populismo”), passaram a encher colunas de jornais e artigos acadêmicos. O impacto em eleições e na confiança da população nos mediadores do tradicional sistema de peritos – academia, jornalismo profissional e instituições – parecia acelerado e irreversível. E na violência mimética do 8 de janeiro de 2023, o Brasil testemunhou um clímax desse processo: o trágico encontro, na vida real, de mundos invertidos que haviam sido incubados durante anos em ambientes digitais.

A linha do tempo da denúncia da Procuradoria Geral da República reflete com precisão os dados de nossa pesquisa sobre os públicos bolsonaristas extremos no Telegram.

O cancelamento das condenações de Lula no início de 2021 foi imediatamente interpretado como etapa inicial de um roteiro conspiratório do “sistema” para impedir Bolsonaro de se reeleger em 2022. A partir daí, a compreensão dos mesmos eventos nos dois públicos – o extremista e o mainstream – se deu de forma precisamente invertida. As manifestações pela intervenção militar eram uma defesa da democracia. Os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal nas estradas eram para impedir a compra de votos pelo PT. O golpe era um contragolpe. A defesa das instituições do Estado de direito era a imposição de uma brutal ditadura.

Corrida ao fundo do poço

Como chegamos a esse ponto, afinal? A culpa é das pessoas ou dos algoritmos? Por que este momento assume a forma de mundos invertidos em uma situação de guerra existencial? Inicialmente, as respostas a essas interrogações reproduziam a premissa comum de que as tecnologias cibernéticas são ferramentas neutras e a culpa de tudo é das pessoas (posição da indústria) ou de que seriam poderosos meios de manipulação do comportamento (como no caso Cambridge Analytica). A verdade, como sempre, está em algum lugar mais complexo no meio do caminho.

Algoritmos são programados para interagir de forma recursiva com agentes humanos, e portanto também são influenciados por eles. Isso se dá, porém, de forma extremamente limitada, pois há uma assimetria brutal entre plataformas e usuários prescrita no próprio modelo de negócios da indústria. A chamada economia da atenção tem sua origem no século XIX, quando um jornal chamado The New York Sun resolveu lucrar não vendendo conteúdo de qualidade para leitores que pagassem por ele, mas comercializando a atenção de seus leitores para anunciantes.

As edições eram praticamente gratuitas, e o conteúdo qualquer coisa que chamasse atenção: fofocas, crimes, violência, até mesmo a suposta descoberta de seres vivendo na lua. Na medida em que outros jornais entraram nesse nicho, a competição levou não a uma melhoria dos produtos e serviços, mas, ao contrário, a uma corrida para o fundo do poço (race to the bottom). Hoje, o que vemos é resultado dessa corrida para o fundo do poço da captura cognitiva dos usuários pela economia da atenção das plataformas.

As inversões resultantes desse processo expressam pontos-limite da desestabilização dos nossos sistemas sociotécnicos pelas plataformas. A teoria das reversões e outras abordagens sistêmicas sugerem que polarizações afetivas, como as que estamos vendo na atualidade, são sintomas de um desequilíbrio biestável. À medida que um sistema entra em crise, seus extremos se inflam e ele vai se bifurcando em dois lados que não compartilham o mesmo território existencial, mas disputam-no em sua totalidade.

Dois vieses algorítmicos das plataformas levam a esse tipo de instabilidade: a hiperaceleração temporal e a tendência homofílica de fazer convergir igual com igual. Em termos cibernéticos, há um excesso de feedback positivo, com comportamentos escalonados e trajetórias submetidas a vieses de confirmação e filtros-bolha.

Soberania paralela

A inversão final parece ser o modo como a radicalização fantasiosa induzida pelos espaços algorítmicos, e que lá ficava contida, vem transbordando cada vez mais para o “mundo real”. Hoje, é a vida no digital que controla a vida offline, e não o contrário. Assim como pessoas estão realizando intervenções estéticas para se parecerem com filtros de Instagram, em 2022 nos assombramos com a materialização, nas ruas e quartéis, de pessoas obcecadas por intervenção militar e teorias da conspiração que pensávamos só existir na internet. Longe de constituir uma barreira de contenção contra a violência offline, a lacuna entre o on e o offline tem um efeito paradoxal similar ao de um portão entre dois cachorros que se hostilizam: induzir a radicalização, no mesmo movimento em que a contém.

Em meio às tumultuadas eleições de 2022 no país, enquanto todos se perguntavam como e por que as mídias sociais facilitavam a vida dos agentes da extrema direita, a recém-lançada obra O Mundo do Avesso – Verdade e política na era digital , de minha autoria, sugeria que o buraco era ainda mais embaixo. Partindo de um ponto de vista tecnopolítico, a própria infraestrutura das plataformas seria, ela mesma, de extrema-direita.

Dois anos depois, com o alinhamento de grandes fundadores e altos executivos do Vale do Silício a Donald Trump em seu segundo mandato, finalmente ficou claro que essas tecnologias não são apenas um elemento perturbador da saúde da democracia. Como disse, há alguns anos, Peter Thiel, um dos principais ideólogos do movimento neorreacionário no Vale do Silício, as plataformas são uma alternativa total à democracia.

Por isso hoje, mais do que nunca, falar em regulação de plataformas permanece necessário, mas não é mais suficiente. Deixamos que essas empresas construíssem verdadeiros mundos de soberania paralela que pensávamos serem “apenas” virtuais, mas que vêm se materializando cada vez mais no mundo real. E contra esse inimigo existencial, cabe engajar não (apenas) em regulação, mas numa disputa pela retomada do controle dos nossos próprios territórios existenciais. E isso, só alcançaremos de forma coletiva e material, com a construção de infraestruturas digitais soberanas que não deixem nossas democracias reféns de decisões inimputáveis de empresas estrangeiras e seus aliados autocráticos.

Clique aqui e leia a edição completa da Revista FCW