Surtos como o ocorrido recentemente em Vitória, no Espírito Santo, no Hospital Santa Rita de Cássia, chamam atenção não apenas pelo risco imediato, mas porque revelam uma tendência silenciosa: os fungos ambientais estão se tornando mais presentes em nossas cidades e mais capazes de causar doenças humanas.

Entre 19 de setembro e 22 de outubro, funcionários, acompanhantes e pacientes da ala oncológica do hospital começaram a apresentar sintomas respiratórios, desencadeando investigação epidemiológica.

As autoridades sanitárias confirmaram a presença do fungo Histoplasma capsulatum em amostras coletadas do próprio ambiente — como poeira, filtros de ar, solo ou resíduos acumulado. O achado ajuda a explicar os casos de infecção respiratória entre pacientes e profissionais. O número de casos confirmados subiu para 32 em 10 de novembro, (23 funcionários, 3 pacientes e 6 acompanhantes). Um total de 141 casos foi investigado.

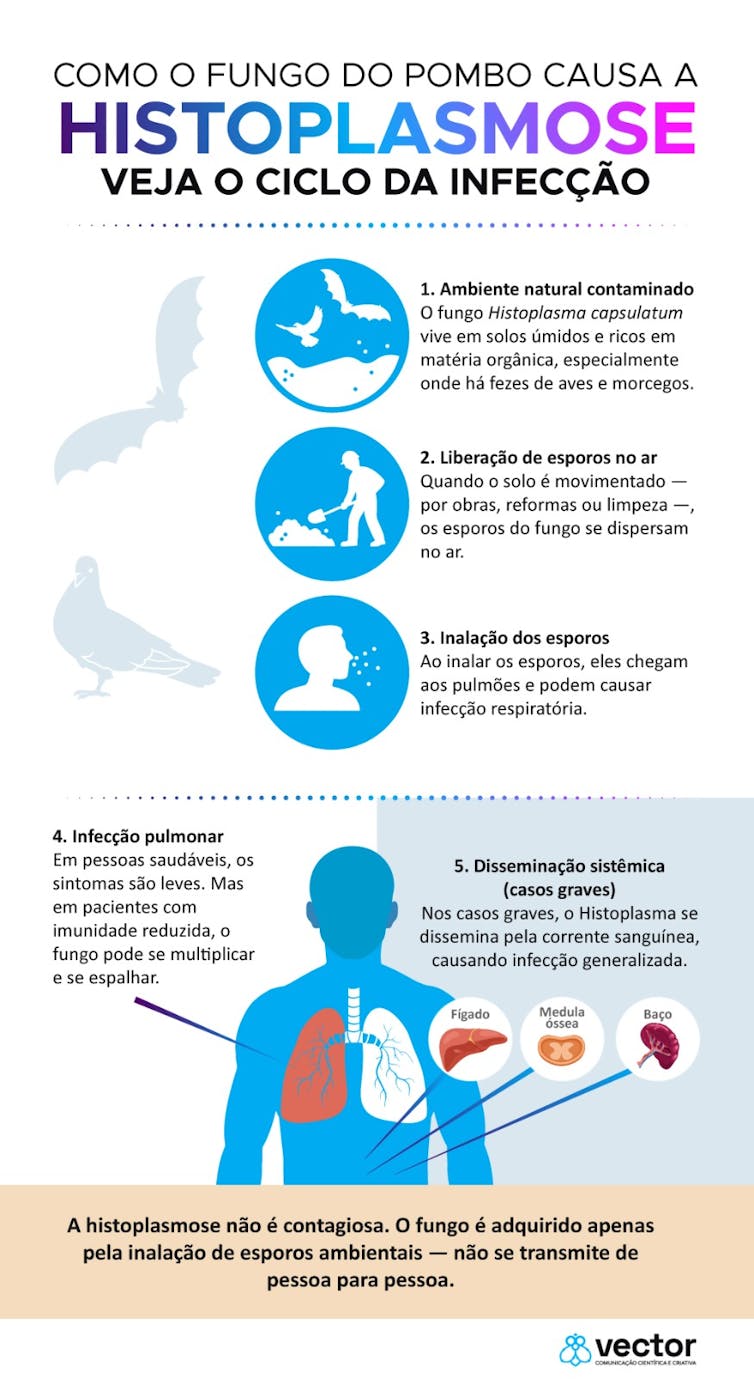

Fungos ambientais são microrganismos que vivem naturalmente em solos úmidos, ricos em matéria orgânica e fezes de aves e morcegos. Quando o solo é agitado, os esporos se dispersam no ar e podem ser inalados, causando histoplasmose – uma infecção pulmonar que, em pessoas saudáveis, costuma ser autolimitada, mas que pode se tornar grave em imunossuprimidos.

Adaptação ao ambiente

O que torna esse surto particularmente preocupante é o contexto em que ele ocorre. Tradicionalmente, a histoplasmose era associada a cavernas, áreas rurais ou regiões ribeirinhas. Hoje, no entanto, há evidências crescentes de que o Histoplasma está se adaptando ao ambiente urbano. Um estudo conduzido em Araraquara (SP) encontrou o DNA do fungo em 40% dos morcegos capturados em área urbana, indicando que esses micro-organismos estão cada vez mais presentes em ecossistemas alterados pela atividade humana.

Pesquisas internacionais também apontam para a expansão de fungos ambientais como Histoplasma capsulatum, Aspergillus fumigatus e_Cryptococcus neoformans_ em diferentes regiões do planeta, impulsionada por mudanças climáticas e transformações ecológicas (Centers for Disease Control, 2023). À medida que as temperaturas médias sobem e os eventos extremos — secas, chuvas intensas e ventos — se tornam mais frequentes, o solo e os detritos orgânicos liberam mais esporos no ar. Essas condições criam janelas perfeitas para a disseminação de fungos capazes de tolerar o calor e colonizar novos territórios, inclusive no interior de hospitais.

De acordo com o CDC, as mudanças climáticas estão ajudando fungos ambientais a expandir suas zonas de ocorrência e a adquirir maior resistência ao calor, o que aumenta seu potencial de infectar humanos (CD2023). O mesmo alerta aparece em um relatório da Universidade de Michigan, que aponta o surgimento de “corredores geográficos” para fungos patogênicos antes restritos a regiões específicas (University of Michigan, 2025).

O desmatamento e a expansão urbana também exercem papel central. Quando áreas verdes são removidas, solos ricos em matéria orgânica ficam expostos e se tornam propícios à proliferação de fungos, especialmente aqueles associados a fezes de aves e morcegos. O distúrbio ecológico cria um ciclo em que o próprio ambiente urbano passa a atuar como reservatório de patógenos. Um estudo da UC Berkeley (2024) ressalta que fungos emergentes estão se comportando de forma semelhante a vírus respiratórios: adaptam-se rapidamente às novas condições ambientais e atingem populações fora das áreas endêmicas originais.

O ambiente hospitalar, por sua vez, representa um elo vulnerável dessa cadeia. Mesmo em instituições modernas, falhas em manutenção predial, ventilação e limpeza de dutos de ar podem permitir a entrada e circulação de esporos. Durante obras, reformas ou movimentação de solo próximo a hospitais, a concentração de partículas fúngicas no ar pode aumentar substancialmente, colocando em risco pacientes imunossuprimidos. O caso do Espírito Santo demonstra como infecções ditas ambientais podem cruzar o limite entre o espaço externo e o ambiente assistencial — e como a vigilância hospitalar ainda se concentra mais em bactérias do que em fungos, deixando um ponto cego importante.

Estudos recentes estimam que as doenças fúngicas invasivas já causam mais de 1,5 milhão de mortes por ano em todo o mundo (UC Berkeley, 2024). Além de crescerem em número, elas vêm aparecendo em locais onde antes eram consideradas raras, como as regiões Sul e Sudeste do Brasil, que nos últimos anos registraram surtos esporádicos de histoplasmose e criptococose. Esse cenário mostra que a vulnerabilidade não está apenas na Amazônia ou em cavernas, mas nas cidades densamente povoadas e mal preparadas para lidar com fungos ambientais.

Expansão e resistência

O surto de histoplasmose no Espírito Santo é, portanto, um sinal de alerta. Ele mostra que saúde humana, meio ambiente e infraestrutura urbana são dimensões inseparáveis — e que a resposta a esse tipo de evento passa necessariamente pelo fortalecimento das práticas de controle de infecção hospitalar. Em um cenário de mudanças ambientais rápidas, os profissionais responsáveis pela vigilância, pela manutenção de ambientes críticos e pela investigação de surtos tornam-se peças-chave na linha de defesa da saúde coletiva.

A atuação integrada entre infectologistas, equipes de engenharia clínica, laboratórios e autoridades sanitárias é essencial para reconhecer precocemente fontes de contaminação, revisar fluxos de ventilação e atualizar protocolos de biossegurança. Investigar fungos no ar, no solo e nas estruturas hospitalares não é apenas uma questão técnica: é uma forma de adaptação à nova realidade ecológica e climática.