Embora o conceito de desenvolvimento sustentável seja amplamente discutido, poucos sabem como transformá-lo em realidade prática. Nas discussões acadêmicas e políticas predomina frequentemente uma visão setorial, talvez de forma deliberada, relegando a perspectiva sistêmica a segundo plano.

Do ponto de vista pragmático, materializar o desenvolvimento sustentável exige a criação de territórios sustentáveis, ou seja, extensas áreas nas quais tanto a integridade dos ecossistemas locais quanto a prosperidade das populações humanas sejam preservadas ao longo das gerações.

Esse conceito é baseado em uma premissa fundamental: sociedades não podem se tornar mais prósperas e inclusivas sem que os territórios que habitam estejam inseridos em paisagens compostas por ecossistemas saudáveis e equilibrados.

Dois tipos de infraestrutura: ecológica e socioeconômica

Territórios sustentáveis buscam o equilíbrio entre dois tipos de infraestrutura: a infraestrutura ecológica, que fornece os serviços ecossistêmicos necessários ao funcionamento das sociedades, e a infraestrutura socioeconômica, composta pelos sistemas criados pelo ser humano para transformar esses serviços ecossistêmicos em bens e serviços que, quando adequadamente distribuídos, geram riqueza e prosperidade. A grande questão que ainda persiste entre os tomadores de decisão é como distribuir espacialmente esses dois tipos de infraestrutura nos diferentes e complexos territórios.

Felizmente, as ciências que tratam desses dois tipos de infraestrutura avançaram significativamente nas últimas décadas. Utilizando modernas técnicas de planejamento sistemático da conservação, é possível determinar com clareza e flexibilidade quanto de cada território precisa ser destinado à conservação e à restauração dos ecossistemas essenciais para a prosperidade humana, entendida aqui como a satisfação das necessidades fundamentais. Por outro lado, avanços nos diferentes ramos da engenharia permitem aumentar a eficiência das infraestruturas socioeconômicas para que elas gerem a maior quantidade de bens e serviços ocupando o menor espaço possível.

Se a ciência necessária para criar territórios sustentáveis existe, então por que eles não se transformam em realidade? A resposta possivelmente reside no fato de que o Brasil nunca teve um programa nacional que facilite de forma séria o trabalho colaborativo entre os diferentes níveis e setores de governo para desenhar e implementar programas de desenvolvimento territorial na escala de regiões geográficas imediatas (microrregiões) ou regiões geográficas intermediárias (mesorregiões) baseados nos princípios fundamentais dos territórios sustentáveis.

Na Amazônia, por exemplo, um estudo recente revelou que nenhum município pode ser considerado plenamente sustentável. Entre 1991 e 2010, 246 municípios, embora não possam ser considerados sustentáveis, seguiram uma trajetória de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, 271 municípios adotaram trajetórias insustentáveis de desenvolvimento. Embora este último grupo represente apenas 23% da área regional, ele concentra 44% da população amazônica, indicando que grande parte dos habitantes da região vive em territórios com desenvolvimento insustentável.

Uma nova análise utilizando os dados mais recentes do censo é necessária para avaliar as tendências entre 2010 e 2020, porém as evidências até agora sugerem que a insustentabilidade do desenvolvimento regional se intensificou.

Recomendações para o contexto amazônico

Em um artigo recente publicado na Trends in Ecology and Evolution, apresentamos nossas recomendações sobre como aplicar o conceito de territórios sustentáveis no contexto amazônico. O primeiro passo consiste em delimitar os espaços geográficos para o desenho e implementação dos territórios sustentáveis, os quais devem representar a grande heterogeneidade socioambiental da região. Em seguida, é preciso criar as condições necessárias – políticas, organizações e recursos – para que sistemas inovadores de governança sejam instalados em cada um desses territórios.

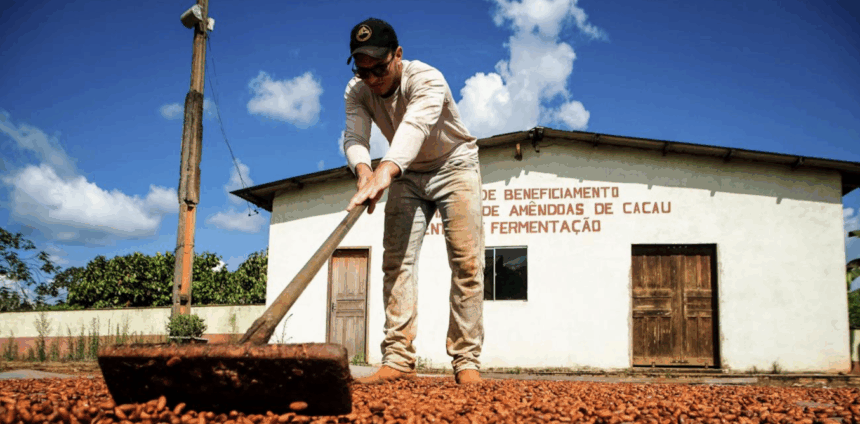

Paralelamente, há urgência em estancar a degradação da infraestrutura ecológica regional. Isso requer o gerenciamento adequado das unidades de conservação e terras indígenas existentes, a destinação das terras públicas não designadas em terras indígenas ou unidades de conservação, e o aumento da cobertura de reservas privadas por meio da transformação das reservas legais e áreas de proteção permanente em Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Em áreas já desmatadas, há necessidade de promover o uso eficiente das terras através de sistemas de produção mais intensivos ou ambientalmente menos agressivos, tais como os sistemas agroflorestais e a restauração com espécies nativas.

Por uma rede de pesquisa e inovação permanente

Por fim, os territórios amazônicos precisam de uma rede de pesquisa e inovação permanente. Por isso, sugerimos o estabelecimento de um sistema robusto e descentralizado de ciência, tecnologia e inovação. A base deste sistema pode ser constituída pelas instituições de pesquisa públicas e privadas que já existem na região e estão presentes em 160 dos 517 municípios da Amazônia brasileira, embora a maioria careça de recursos adequados e coordenação efetiva. Além disso, uma rede como essa exige uma forte governança, articulação e integração com vários setores e participação social.

O Brasil já possui experiências que podem fundamentar um programa nacional de territórios sustentáveis. A gestão por bacias hidrográficas em vários estados do país e o Macrozoneamento da Amazônia Legal demonstram como superar as limitações das divisões político-administrativas tradicionais, oferecendo modelos de regionalização que consideram conflitos socioambientais reais e possibilitam uma visão sistêmica dos territórios.

Adicionalmente, o país possui metodologia, sistemas e bases de informação consolidados que permitem a atualização periódica do “Mapa das Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira”, fornecendo subsídios técnicos essenciais para o planejamento territorial. Esses instrumentos demonstram a viabilidade de partir das particularidades locais e das diferentes territorialidades, princípios fundamentais para territórios genuinamente sustentáveis.

Muitas das estratégias apontadas para a Amazônia podem ser adaptadas para as outras regiões brasileiras. Na Mata Atlântica, por exemplo, apesar da grande capacidade científica instalada e dos recorrentes desastres com milhares de vítimas causados pelo gerenciamento inadequado dos ecossistemas regionais, a erosão da infraestrutura ecológica continua e uma economia moderna baseada na bioeconomia regional permanece um sonho distante.

Na Caatinga, já há tecnologias testadas no campo para conciliar conservação e produção agrícola na escala de paisagens, o que aumentaria a resiliência das comunidades locais às mudanças climáticas projetadas para a região, mas transformar esses projetos-piloto em políticas públicas continua sendo um desafio imenso.

Enfim, enquanto o governo brasileiro continuar sem um programa integrado, sistêmico e inovador para a promoção de territórios sustentáveis em todo o país, continuaremos eternos reféns da visão setorial limitada que predomina nas tomadas de decisão e que restringe a capacidade do país de se transformar no modelo mundial de como transformar desenvolvimento sustentável em realidade.